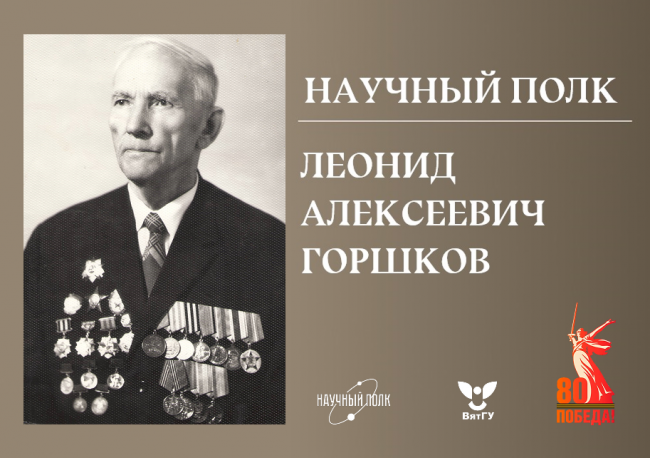

В XX веке наша страна прошла целый ряд глубоких трансформаций и серьезных испытаний, которые отражались в судьбах миллионов людей. Учеба в вузе в годы нэпа, приобретение опыта исследовательской полевой работы в годы первых «пятилеток», Великая Отечественная война, восстановление страны и созидательная научная деятельность на ниве изучения и использования торфа – биография выпускника естественно-агрономического отделения Вятского педагогического института (позднее – естественно-географический факультет КГПИ) Леонида Алексеевича Горшкова типична для своей эпохи, и в то же время – уникальна.

Леонид Алексеевич родился в марте 1906 года в Глазовском уезде Вятской губернии (ныне – Удмуртская Республика), учился в Гординской земской школе (1914 – 1917 гг.), окончил с отличием среднюю школу п. Пудем. В 1924 году способный юноша решил поступать в вуз. Процесс поступления оказался труден вдвойне – требовалось направление из уездного комитета комсомола. За этим направлением Горшков прошёл 40 км пешком, однако путёвку в Пермский медицинский институт отдали другому претенденту. В итоге герой нашего повествования оказался в рядах студентов Вятского педагогического института.

На выпускном курсе института окончательно определилась научная специализация Горшкова – торфяники. Участие в экспедициях Лугового института отточило практические навыки исследователя. Уже после окончания института Леонид Алексеевич принимал участие во множестве полевых экспедиций, как на территории Кировской области, так и в других регионах СССР. В 1930-е гг. появились его первые научные публикации, посвящённые применению торфа в сельском хозяйстве.

Начало Великой Отечественной войны Леонид Горшков застал в г. Халтурине (ныне – Орлов). Завершив программу работ, он отправился в Москву за новым заданием Гипроторфа, однако выдавать его физически было некому – учреждение и большинство сотрудников были эвакуированы в тыл. Как особо ценный работник, Леонид Алексеевич имел бронь от призыва в Красную армию, однако отказался от неё и в тяжелые осенние дни 1941 года, когда судьба столицы висела на волоске, вступил в ряды Московского ополчения. Об этом Леонид Алексеевич вспоминал так:

В нашем полку было много учёных, профессоров и доцентов, крупных специалистов. Многие сделали то же, что и я (отказались от брони) . Многие пали смертью храбрых, защищая своей грудью любимую столицу. <…> Когда наш батальон выступал занимать оборону Москвы, женщины махали нам, плакали, видя нас в штатской одежде и совершенно непохожих на солдат…Настроение наше было не очень весёлым, так как знали, что идем на смерть. Шли молча, у нас за плечами вместо трёхлинейных винтовок были откуда-то взятые со складов французские винтовки с длинным стволом. Некоторые из нас тащили пулемёты «Максим», с которыми мы за два дня и две ночи познакомились.

Полк, в котором служил Горшков, не попал в самое пекло боёв за Москву, и вскоре был передислоцирован на Северо-Западный фронт, где Леонид Алексеевич продолжил осваивать новые военные навыки наводчика, а позднее и командира 76-мм артиллерийского орудия. О службе артиллеристом он вспоминал со скромностью:

У меня не было непосредственного контакта с фашистами, немцев я видел только в качестве военнопленных или убитых. <…> Только один раз я увидел результаты своего орудия, когда разбил огневую точку, которая находилась в сарае и не давала нашей пехоте продвигаться вперёд. На третий день (боёв) я отпросился у командования узнать результат своего огня. Это оказалось необычным зрелищем: прямо во дворе, где стоял сарай, разрушенный моим снарядом, немцы успели вырыть могилу, захоронить убитых и поставить берёзовый крест.

Однако в тех же воспоминаниях Леонид Алексеевич приводил случаи, которые требовали от него незаурядного мужества, находчивости и умения взять на себя ответственность:

Было распоряжение командира взвода оставить у орудий только наводчика и второго заряжающего, а остальных отпустить к кухне поесть горячей пищи <…> Была уже тёмная ночь, и вдруг со стороны поляны, которая была напротив батареи, появились немцы и открыли огонь из автоматов в расчёте вызвать панику оставшихся у орудий солдат. Послать кого-нибудь к командиру, естественно, не было возможности. <…> Что делать? Понял, что группа немцев небольшая, и они не могли увезти орудие, но могли взорвать, чего я допустить не мог. На свой страх и риск решил открыть огонь из своего орудия без приказа. Вставил снаряд, навел ствол на группу ведущих огонь немцев, выстрелил. Видимо, такое же настроение было у других наводчиков, за мной выстрелили еще три орудия. И всё стихло.

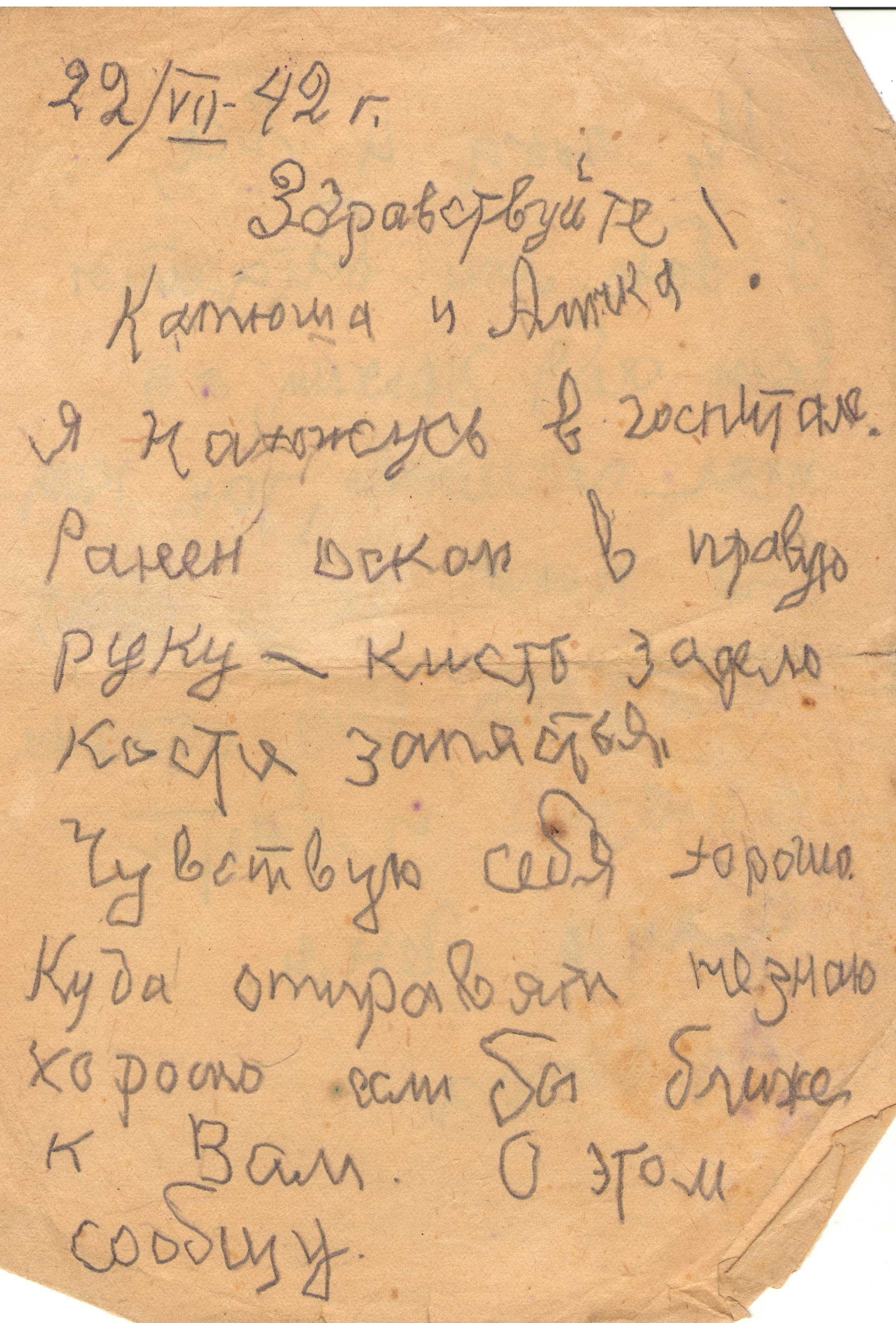

Находчивость и принципиальность Леонида Горшкова, несмотря на отдельные конфликты с командирами, помогли ему продвинуться на военной службе – к 1943 году он уже был заместителем командира батареи по политической части в звании капитана. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы». После тяжелого ранения и полугодового лечения в октябре 1943 г. Леонид Алексеевич был комиссован и вернулся к гражданской жизни.

В послевоенные годы Леонид Горшков возглавлял Череповецкую торфоразведочную экспедицию, более 20 лет отработал на различных должностях – от агронома до директора – в Центральной торфо-болотной опытной станции (ЦТБОС) Минсельхоза РСФСР. В 1962 году ему было присвоено ученое звание кандидата сельскохозяйственных наук, всего за годы исследовательской деятельности им было опубликовано более 60 научных работ. Полученные ЦТБОС под руководством Л.А. Горшкова результаты получили признание не только в нашей стране, но и за рубежом.

#НаучныйПолк #НаучныйПолкВятГУ #НаучныйПолк2025